О развитии информационных систем управления знаниями в корпоративной среде ТЭК России

Аннотация

Исследование процедур обращения знаний, их генерации и использования внутри организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК), имеющих собственные научно-исследовательские центры компетенций, выявило ряд особенностей, связанных с наличием «функциональных колодцев» подразделений компаний ТЭК, реализующих отдельные этапы жизненного цикла знаний. Один из методов преодоления подобных барьеров при управлении знаниями заключается в интеграции корпоративных информационных систем, реализующих отдельные этапы жизненного цикла знаний, в единую надсистему. В статье проанализированы виды систем, которые применяются в ТЭК для организации научной деятельности, а также сформулированы выводы о целесообразности интеграции корпоративных информационных систем при условии их встраивания в бизнес-процессы, что позволит повысить эффективность систем управления знаниями и значительно расширить их функционал.

Ключевые слова:

система управления знаниями, корпоративные информационные системы, интеграция бизнес-процессов, информатизация, цифровизация, СУЗ.

Development of knowledge management information systems in the corporate environment of the Fuel and Energy Complex of Russia

Authors:

Melnikov Andrey, PhD of Technical Sciences, Head of the Department of Innovative Programs and R&D, Transneft Research Institute, LLC, Moscow, MelnikovAV@niitnn.transneft.ru. Raspopov Andrey, PhD of Technical Sciences, Deputy Director of the Center for Innovative Programs, R&D and Industry Standardization, Transneft Research Institute, LLC, Moscow, RaspopovAA@niitnn.transneft.ru. Tsvetkova Valentina, Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher, Library of Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow. Bachurin Alexander, PhD of Technical Sciences, Leading Researcher of the Innovation Programs Sector, Transneft Research Institute, LLC, Moscow, BachurinAI@niitnn.transneft.ru.

Abstract:

The study of the procedures for the circulation of knowledge, their generation and use within the organizations of the fuel and energy complex (fuel and energy complex), which have their own research centers of competence, revealed a number of features associated with the presence of "functional wells" of divisions of fuel and energy companies that implement individual stages of the knowledge life cycle. One of the methods of overcoming such barriers in knowledge management is to integrate corporate information systems that implement individual stages of the knowledge lifecycle into a single suprasystem. The article analyzes the types of systems that are used in the fuel and energy sector for the organization of scientific activities, and also draws conclusions about the feasibility of integrating corporate information systems, provided they are effectively integrated into business processes, which will increase the efficiency of knowledge management systems and significantly expand their functionality.

Keywords:

knowledge management system, corporate information systems, business process integration, informatization, digitalization.

Интенсивное развитие технических, аппаратных, программных средств и коммуникаций привело к появлению и внедрению новых способов обработки, хранения и передачи информации в соответствии с формированием концепций трансформации информации в знания для их дальнейшего использования в хозяйственной и управленческой деятельности. Сама управленческая деятельность также претерпела значительные изменения, в том числе, за счет применения в своей функциональной структуре концепции управления знаниями, которая в организациях различного профиля отличается уровнем глубины и охвата в зависимости от своей значимости. Областью исследования является топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК), крупным организациям которого свойственен технологический цикл формализации производственных процедур и значительный объем контрольно-учетных операций, включая важность информационного обеспечения научно-технических процессов для стабильного развития.

Значимость управления знаниями как составной части нематериальных активов (далее - НМА) организации напрямую зависит от их ценности как таковой, готовности организации извлекать прибыль от использования имеющихся в распоряжении НМА. Знания, а также системы управления ими, приобретают особую значимость в организациях, производящих наукоемкие, высокотехнологичные продукты: от научно-исследовательских институтов до транснациональных компаний, причем их доля в стоимости продукта постоянно увеличивается. В структуре стоимости таких компаний как IBM, British Petroleum, нематериальные активы, включают:

- человеческие активы (human assets) – знания, опыт, мастерство, творчество;

- интеллектуальные активы (intellectual assets) – корпоративная культура, философия управления, стратегии и программы, бизнес-процессы;

- активы интеллектуальной собственности (intellectual property assets);

- патенты, авторские и издательские права, торговые марки, коммерческие секреты;

- структурные активы (structure assets) – распределение полномочий, связи и отношения внутри и вне компании, правила и процедуры принятия решений, система стимулирования персонала, стандарты и регламенты;

- бренд-активы (brand assets) – известность, репутация, доброе имя компании, составляют свыше 70% с сохранением тренда на дальнейшее увеличение.

Первыми попытками формирования элементов системы управления знаниями (далее - СУЗ) в ее современном понимании можно считать работы американских ученых конца 50-х – начала 60-х гг. прошлого столетия, посвященные развитию концепции постиндустриального общества с выделением нового типа работников – «работников знания», имеющих высшее образование, способности приобретать и применять теоретические и аналитические знания, использующих совершенно иной, новый подход к работе, владеющих инструментами производства [1, 2, 3, 4].

Следующим этапом в развитии СУЗ стала концепция «управления информацией» - нового типа управления предприятием на основе комплексного использования внутрикорпоративной и внешней информации. Этот этап приходится на начало 70-х – середину 80-х гг. прошлого столетия. Он характеризуется появлением ряда работ, направленных на формирование принципов информатизации управления знаниями и предприятием на их основе [5]. Новые методы и подходы к организации деятельности предприятий, разработанные в этот период, нашли практическую реализацию в ряде наукоемких компаний [6].

Третий, текущий этап развития СУЗ, характеризуется формированием и применением «технологий управления знаниями» – совокупности процессов, методов, приемов и программно-технологических средств для обеспечения генерации и свободной циркуляции знаний, признанием правительственными структурами, учеными и бизнес-сообществом стремительно возросшей роли профессиональных знаний [6].

В любой СУЗ выделяют два основных типа знаний: явные и неявные. Различие между явным и неявным знанием, пожалуй, является наиболее фундаментальной концепцией управления знаниями. Такое различие было впервые проведено Майклом Поляни в 1960-х гг. [7] и получило свое развитие в труде Нонаки и Такеучи «Компания, создающая знания» [8]:

- явные знания – знания, кодифицированные и перенесенные на цифровые и материальные носители, которые легко идентифицировать, сформулировать, передать и использовать;

- неявные знания – трудно извлекаемые и кодифицируемые знания, полученные человеком благодаря опыту, описываемые такими понятиями как личная мудрость, ноу-хау, озарение и интуиция.

Несмотря на шестидесятилетний срок с начала формирования основных концепций управления знаниями, исследования в этой области продолжаются и сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Библиометрические исследования публикаций в области управления знаниями [9] свидетельствуют о стабильном положительном тренде их роста, характеризуются значительным увеличением публикаций в академических журналах и изданиях деловой направленности (рис. 1).

Рис. 1. Количество публикаций в области управления знаниями в журналах, индексируемых базой данных научного цитирования «Web of Sciense Core Collection» по годам публикации (зеленые столбцы – общее количество, голубые – публикации в изданиях академического сектора, красные – публикации в журналах делового сектора) [9]

В последние 15 лет наблюдается значительный рост числа публикаций [9], посвященных управлению знаниями именно в области бизнеса и менеджмента, что связано с увеличением числа исследователей, отмечающих важность внедрения СУЗ в организациях [10], а также публикаций, раскрывающих возможности СУЗ в решении ряда управленческих проблем организаций практически любой направленности [11].

Усилия исследователей в области управления знаниями для целей развития бизнеса и менеджмента в настоящее время сконцентрированы на:

- определении роли и таргетировании СУЗ, разработке методов и алгоритмов экстернализации неявных знаний;

- развитии концепции управления рисками при генерации, обращении и архивации знаний;

- исследовании экосистем знаний;

- разработке методов работы с современными форматами данных, такими как Big data, и нетрадиционных методов работы с данными, например, с использованием нечеткой логики;

- формировании направлений эволюции СУЗ в период цифровой трансформации организации.

Отметим, что исследования в области методологии извлечения неявных знаний и их трансформации в явные сохраняют свою высокую актуальность и развиваются на основе все более глубокого использования современных методов работы с данными [12].

Как отмечено выше, информатизация хозяйственной и управленческой деятельности явилась драйвером изменений в принципах и форматах обращения знаний, традиционно делимых на 5 стадий: поиск и генерация, идентификация, хранение, организация доступа, распространение и использование. Указанные стадии носят общий характер, и, в зависимости от рассматриваемой отрасли и поставленной задачи, могут конкретизироваться с выделением отдельных бизнес-процессов, связанных с обращением знаний.

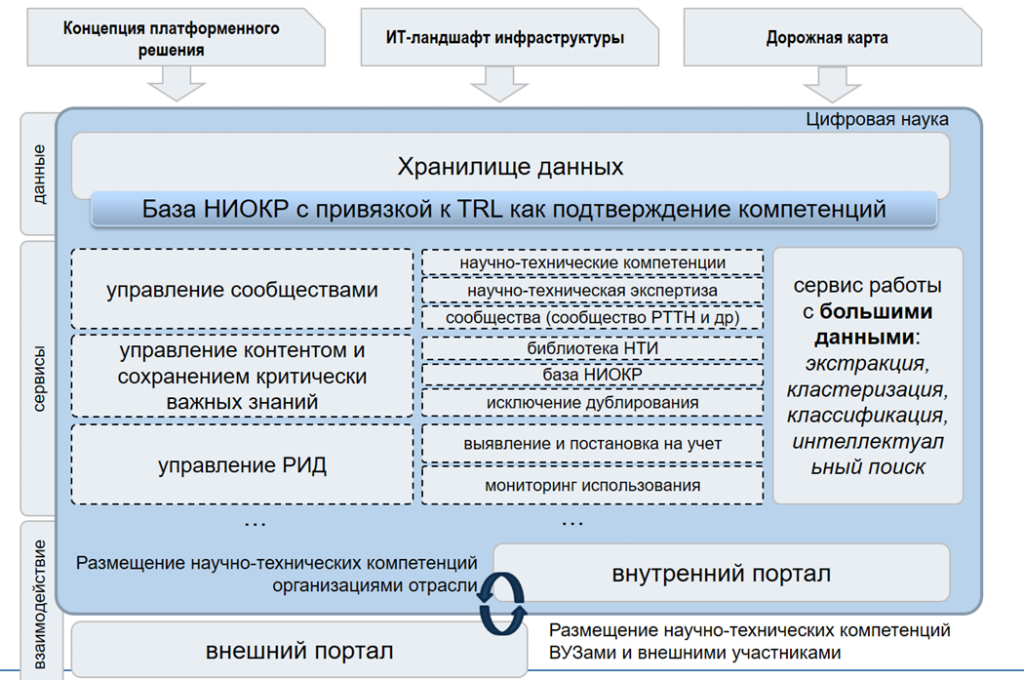

В крупных организациях ТЭК, имеющих, как правило, свои научные и инжиниринговые подразделения, в последнее десятилетие пристальное внимание уделяется вопросам автоматизации процессов генерации, хранения и использования знаний, особенно в период цифровой трансформации. Существенных результатов в этом добилась госкорпорация «Росатом», с 2011 г. активно внедряющая СУЗ на основе подходов к управлению знаниями, разработанных МАГАТЭ, вовлеченных в проект интеграции инфраструктуры и процессов СУЗ в единый комплекс цифровых сервисов «Цифровая наука» (СУЗ 3.0) [13]. Цель проекта «Цифровая наука» – создание единого комплекса цифровых сервисов научно-технической деятельности с развитием функциональности существующих информационных систем, создание общего информационного пространства, собирающего цифровой след научно-технических разработок и компетенций, фиксирующего движение по уровням технологической готовности (TRL, рис. 2). Таким образом, эволюционируя от начальной СУЗ 1.0 к СУЗ 3.0, «Росатом» последовательно интегрировал различные процессы СУЗ, добиваясь принципиально новых результатов и возможностей, основанных на синергетических эффектах.

Рис. 2. Структура комплекса цифровых сервисов «Цифровая наука» [13]

В укрупненном виде традиционная структура информационных систем и их модулей, используемых крупными организациями ТЭК для осуществления инновационной и научной деятельности, включает в себя системы:

- формирования/сбора и анализа научно-технических предложений (далее - НТП) - коммуникационно-аналитический блок, обеспечивающий формирование, прием, первичный анализ НТП и определение дальнейшего пути реализации НТП;

- обеспечения рассмотрения НТП в соответствии с выбранным путем его реализации и регламентирующей эту процедуру нормативной базой - блок формализации и согласования;

- поддержки и контроля реализации НТП, формализованного в виде договора между заказчиком и исполнителем - блок ведения договорной работы, контроля полноты и качества исполнения договорных обязательств;

- внедрения и коммерциализации результатов реализации НТП - блок управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, внедрения и мониторинга эксплуатации результатов реализации НТП.

Несмотря на неоспоримую взаимосвязь блоков в рамках жизненного цикла знаний, одним из ключевых недостатков практической реализации указанной структуры в компаниях ТЭК является ограниченное взаимодействие между блоками или их полное отсутствие, часто связанное с реализацией функций отдельными подразделениями, стремящимися к обособлению своих бизнес-процессов и минимизации их зависимости от бизнес-процессов других подразделений.

Целесообразность интеграции информационных систем, объединенных каким-либо процессом, в единую надсистему, эффективность встраивания IT-компонент в бизнес-процессы организации являются предметом исследований на протяжении последних 20 лет [14, 15, 16], анализ результатов которых позволяет сделать следующие выводы:

- интеграционные процессы, как ни парадоксально, способны привести к потере знаний в той или иной форме;

- при рассмотрении процесса интеграции информационных систем особую роль приобретает проведение процедуры анализа рисков процессов управления знаниями трансформируемой СУЗ и проведение ее аудита;

- при построении интегральных бизнес-процессов управления знаниями и определении необходимого объема ресурсов для ее функционирования, равно как и для решения задач оптимизации интегральных бизнес-процессов, активно применяются методы имитационного моделирования (дискретно-событийное моделирование, системная динамика);

- вопросы оценки эффективности комплекса интегрированных информационных систем остаются открытыми, в каждом рассматриваемом случае исследователями применяются частные подходы, не основанные на единой методологии.

Опыт практической деятельности крупных компаний, имеющих собственные научно-исследовательские подразделения и вовлеченные, даже фрагментарно, в процесс поиска, генерации, идентификации, хранения и использования знаний, свидетельствует об осознании их руководством необходимости интеграции существующих информационных систем, направленных на автоматизацию указанных процессов, в форме, обеспечивающей максимальное вовлечение эксплуатируемых и разрабатываемых корпоративных информационных систем (КИС). Состав и принципы взаимодействия КИС в рамках единого, интегрированного бизнес-процесса обращения знаний, определяется менеджментом компаний, как правило, исходя из текущих или ближайших по срокам задач, редко преследуя цели развития СУЗ на долгосрочную перспективу.

Вышеизложенное позволяет определить основные задачи формирования и развития систем управления знаниями в компаниях ТЭК, использующих собственные КИС:

- определение основных бизнес-процессов, используемых в цикле управления знаниями, обобщение опыта их реализации в компании;

- формулирование основных целей и задач КИС, обеспечивающих реализацию указанных бизнес-процессов, с позиции цикла управления знаниями;

- разработка требований к интерфейсам взаимодействия между отдельными КИС для обеспечения бесшовной передачи информации и ее трансформации;

- определение образа и формирование надсистемы, обеспечивающей интеграцию, контроль и управление КИС, включенных в цикл управления знаниями;

- разработка и обоснование метода оценки эффективности реализации цикла управления знаниями в среде КИС, управляемых надсистемой;

- разработка методологии формирования ИТ-стратегии компании, направленной на максимально эффективное использование кумулятивных и синергетических эффектов интеграции КИС, обеспечивающих реализацию отдельных бизнес-процессов, в единый цикл управления знаниями, формируемый надсистемой.

Выводы

Результаты большого числа исследований, посвященных определению роли и места информационных систем и инструментария управления ими, свидетельствуют об их значительном вкладе в формирование производимой организацией ценности вне зависимости от ее размера и принципов работы [17-21]. В этом контексте системы управления знаниями, обеспечивающие обращение и генерацию одной из важнейших ценностей научно-исследовательских и инжиниринговых организаций – знаний, обладают неисчерпаемым потенциалом информатизации с последующей интеграцией в настоящие и перспективные бизнес-процессы компании.

Сформированные задачи создания и развития СУЗ в организациях ТЭК, эксплуатирующих собственные локальные КИС, являются важнейшими в части интеграции систем и обеспечения перехода на новый технологический уровень в сфере эффективного управления информационным обеспечением научно-технической деятельности.

Список литературы

- Drucker Р. The Age of Social Transformation // The Atlantic Monthly; November 1994; Volume 274, No. 5; page(s) 53–80.

- Гэлбрейт, Джон Кеннет. Новое индустриальное общество: [пер. с англ.] / М.: АСТ, 2004 (Тип. изд-ва Самар. дом печати). – 602 с.

- Arrow, Kenneth J. «The Economic Implications of Learning by Doing». The Review of Economic Studies 29 (1962): 155–173.

- Майкл Полани «Личностное знание» / Пер. с англ. М.Б. Гнедовского, Н.М. Смирновой, Б.А. Старостина // М.: «Прогресс», 1985. – 344 с.

- Глушков В.М. «Основы безбумажной информатики», 2-е изд., испр. // М.: Наука, 1987. – 502 с.

- Хронологическая шкала основных событий в развитии концепции «управления знаниями» за рубежом и в России // – URL: http://www.kmtec.ru/publications/library/select/chron_km.shtml

- Полани М. Личностное знание на пути к посткритической философии. Пер. с англ. / М. Полани; Общ. ред. В. А. Лекторского, В. И. Аршинова; Предисл. В. А. Лекторского // М.: Прогресс, 1985. – 344 с.

- Нонака И. Компания – создатель знания: зарождение и развитие инноваций в яп. фирмах / Икуджиро Нонака, Хиротака Такеучи; [Пер. с англ. А. Трактинский] // М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 361 с.

- Gaviria-Marin, Magaly & Merigo, Jose M. & Baier-Fuentes, Hugo. (2018). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technological Forecasting and Social Change. 140. 10.1016/j.techfore.2018.07.006.

- Garavelli, C., Gorgoglione, M. and Scozzi, B. (2004), Knowledge management strategy and organization: a perspective of analysis. Knowl. Process Mgmt., 11: 273–282. – URL: https://doi.org/10.1002/kpm.209

- Md Billal Hossain, Samia Nassar, Mujib Ur Rahman, Anna Dunay, Csaba Bálint Illés, Exploring the mediating role of knowledge management practices to corporate sustainability, Journal of Cleaner Production, Volume 374, 2022, 133869, ISSN 0959-6526. – URL: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133869.

- Hao Zhong, Engin Ozsoy, Shimon Y. Nof, Co-Insights framework for collaborative decision support and tacit knowledge transfer, Expert Systems with Applications, Volume 45, 2016, Pages 85-96, ISSN 0957-4174. – URL: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.09.036.

- Инновации Росатома. – URL: http://www.innov-rosatom.ru/suz-rosatoma/

- Levallet N., Chan Y.E. Chapter 7 - Knowledge loss and retention: the paradoxical role of IT, Editor(s): Jay Liebowitz, Successes and Failures of Knowledge Management, Morgan Kaufmann, 2016. Pages 97–111. ISBN 9780128051870. – URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805187-0.00007-3

- Ayinde, Lateef & Orekoya, Ibrahim & Adepeju-Orekoya, Qaozara & Shomoye Olusi, Adeyinka. (2021). Knowledge audit as an important tool in organizational management: A review of literature. Business Information Review. 10.1177/0266382120986034.

- Durst, S., Henschel, T. (2020). Knowledge Risk Management—State of Research. In: Durst, S., Henschel, T. (eds) Knowledge Risk Management. Management for Professionals. Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-35121-2_1

- Dale Stoel, M., & Muhanna, W. A. (2009). IT capabilities and firm performance: A contingency analysis of the role of industry and IT capability type. Information & Management, 46(3), 181–189. DOI:10.1016/j.im.2008.10.002

- Chen J.-L. (2012). The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational capabilities and firm performance. Information & Management, 49(3-4), 142–150. DOI:10.1016/j.im.2012.01.005

- Gu, J.-W., & Jung, H.-W. (2013). The effects of IS resources, capabilities, and qualities on organizational performance: An integrated approach. Information & Management, 50(2-3), 87–97. DOI:10.1016/j.im.2013.02.001

- Nwankpa, J. K., & Datta, P. (2017). Balancing exploration and exploitation of IT resources: the influence of Digital Business Intensity on perceived organizational performance. European Journal of Information Systems, 26(5), 469–488. DOI:10.1057/s41303-017-0049-y

- Ilmudeen, A., & Bao, Y. (2020). IT strategy and business strategy mediate the effect of managing IT on firm performance: empirical analysis. Journal of Enterprise Information Management, 33(6), 1357–1378. DOI:10.1108/jeim-03-2019-0068